トマトの栄養を最大限活用!美容&健康効果から加工品の栄養比較まで徹底解説

トマトは栄養価の高い食材で、抗酸化作用を持つリコピンや免疫力向上に役立つビタミンC、むくみ解消に効果的なカリウムなど、多様な成分を含んでいます。

さらに、日々の健康維持や美容、生活習慣病を予防する効果も期待できます。

本記事では、トマトに含まれる栄養素をわかりやすく解説し、その効果を最大限に引き出す方法や活用術を詳しく紹介します。

目次

①リコピン

②カリウム

③食物繊維

4. 品種ごとの特徴

①桃太郎

【鬼速レシピ】低カロリーで夜食にも◎トマトとえのきの卵スープ

【アスリート飯】ピリ辛サラダ!卵とトマトときゅうりのコチュマヨ和え!

6. トマトに関するQ&A

7.まとめ

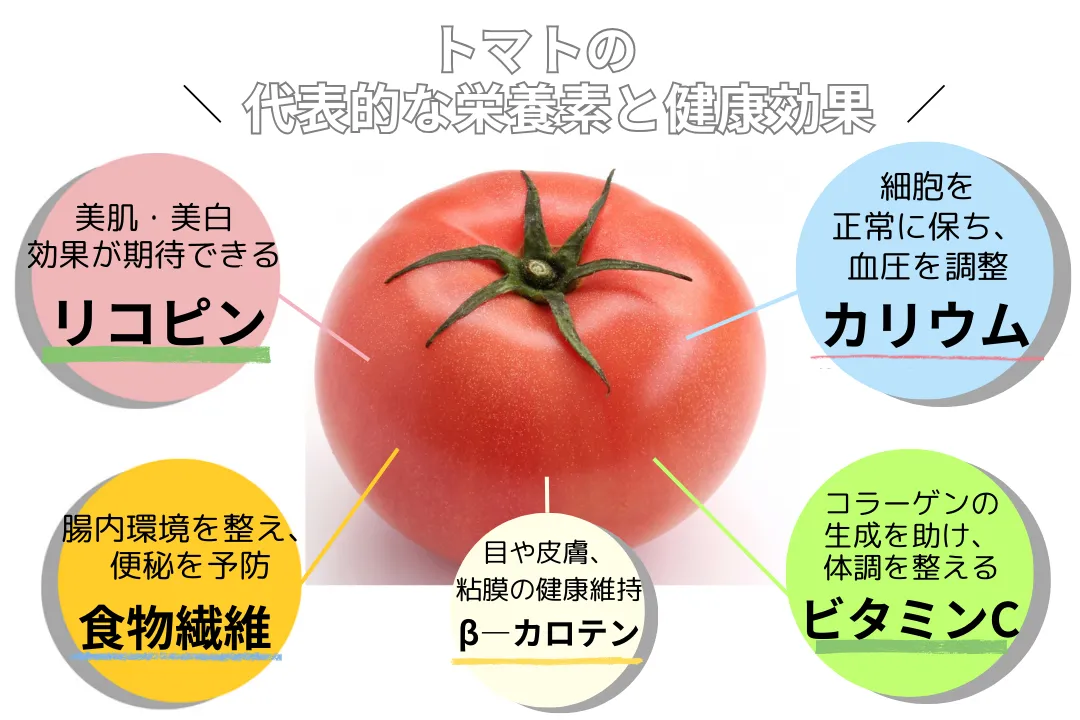

トマトに含まれる代表的な栄養成分

トマトには以下のようにミネラルやビタミン類が豊富に含まれています。

| トマト100g(中玉トマト1個)あたり※1 | |

|---|---|

| エネルギー | 20kcal |

| 塩分 | 0g |

| タンパク質 | 0.7g |

| 脂質 | 0.1g |

| 炭水化物 | 4.7g |

| カリウム | 210mg |

| カルシウム | 7mg |

| マグネシウム | 9mg |

| βカロテン | 540μg |

| 葉酸 | 22μg |

| ビタミンC | 15mg |

| 食物繊維 | 1.0g |

特に、リコピンの含有量は野菜の中でもトップクラスで、さまざまな健康効果や美肌効果が期待できます。

以下では、トマトに含まれる主要な栄養素を詳しくご紹介します。

リコピン

トマトの代表的な成分として知られるリコピンは、カロテノイド系のポリフェノールの一種です。

リコピンは強力な抗酸化作用を持ち、動脈硬化の予防や老化の抑制の効果が期待できます。

他の野菜にはあまり含まれていない特徴的な栄養素で、トマト以外では柿やマンゴーなどの果物に多く見られます。

生のトマトよりもトマトジュースやトマトピューレなどの加工品の方がリコピンが多く含まれており、吸収率も向上すると言われています。

このため、健康効果をより高めたい場合には、調理や加工された形での摂取も効果的です。

また、リコピンはビタミンEを含む食品と一緒に摂取することで、メラニン生成の抑制効果がさらに高まります。

たとえば、ビタミンEを豊富に含むごまやナッツ類と組み合わせて食べると、美容効果がより期待できます。

リコピンによる具体的な美容効果は以下の通りです。※2

・メラニン生成抑制

・コラーゲン産生促進

・日焼け予防

なお、リコピンの効果については、他の章でさらに詳しく解説していきます。

※参照2/カゴメ株式会社|リコピンと美白・美肌に関する研究

カリウム

トマト100gには、カリウムが210mg※3と比較的多く含まれています。

カリウムは、余分なナトリウムを尿として体外へ排出し、血圧の調整や上昇を防ぐ効果が期待されています。※4

ナトリウムとは、主に食塩(塩化ナトリウム)から摂取される必須ミネラルのことで、体内の水分バランスを維持するために必要な栄養素ですが、過剰摂取は血圧上昇の原因となります。※5

カリウムは、このナトリウムによる血圧上昇を防ぐ働きがあります。

※参照3/食品データベース

※参照4/厚生労働省 e-ヘルスネット|カリウム

※参照5/厚生労働省 e-ヘルスネット|ナトリウム

食物繊維

トマト100gには水溶性食物繊維が0.3g、不溶性食物繊維が0.7g含まれています。※6

食物繊維は、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維の2種類に分類され、それぞれが異なる働きを持ち、腸内環境を整えたり、便通を改善したりする効果があります。

トマトには、この2種類の食物繊維がバランスよく含まれている点が特徴です。

それぞれの食物繊維には、以下のような役割があります。

① 水溶性食物繊維…

水溶性食物繊維は、体内を長時間かけて移動するため、血糖値の上昇をゆるやかにします。

また、カロリーの吸収がほとんどないまま体内に留まり、空腹感を感じにくくする働きもあります。

② 不溶性食物繊維…

不溶性食物繊維は、体内で分解されず、消化された他の食べ物の粒子に付着して排せつを促進します。

腸内での移動を助けることで、腸の内壁を保護すること、そして満腹感の持続にも繋がります。

食物繊維が豊富であるトマトを日々の食事に取り入れ、腸内環境を整えましょう。

※参照6/食品データベース

ビタミンC

トマト100gあたりには15mgのビタミンCが含まれています。※7

ビタミンCは風邪予防や美肌の維持にかかせない栄養素です。

トマトに含まれるビタミンCには、次のような特徴があります。

・時間をおいても損失が少ない

・加熱しても壊れにくい

一般的な野菜では加熱によりビタミンCが壊れやすいとされていますが、トマトは加熱してもその含有量が比較的安定しており、生で食べても加熱してもその特性を活かすことができます。

※参照7/食品データベース

β―カロテン

トマト100gあたりには、約540mgのβ-カロテンが含まれています。※8

β-カロテンは、前述のリコピンと同様にカロテノイドの一種です。

体内に入るとビタミンAに変換され、活性酸素と呼ばれる有害物質の働きを抑制する効果があるほか、目や皮膚の健康維持にも役立つとされています。

ビタミンAが不足すると薄暗いところでものが見にくくなる夜盲症や、皮膚の乾燥や角質化などが起こりやすくなります。

ただし、逆に摂取量が多すぎると、吐き気やめまいなどの副作用が現れる可能性があるため注意が必要です。

通常の食事であれば過剰摂取の心配はほとんどありませんが、ビタミンAを多く含むレバーやサプリメントを大量に摂取する場合は、適量を守るよう心がけましょう。

※参照8/食品データベース

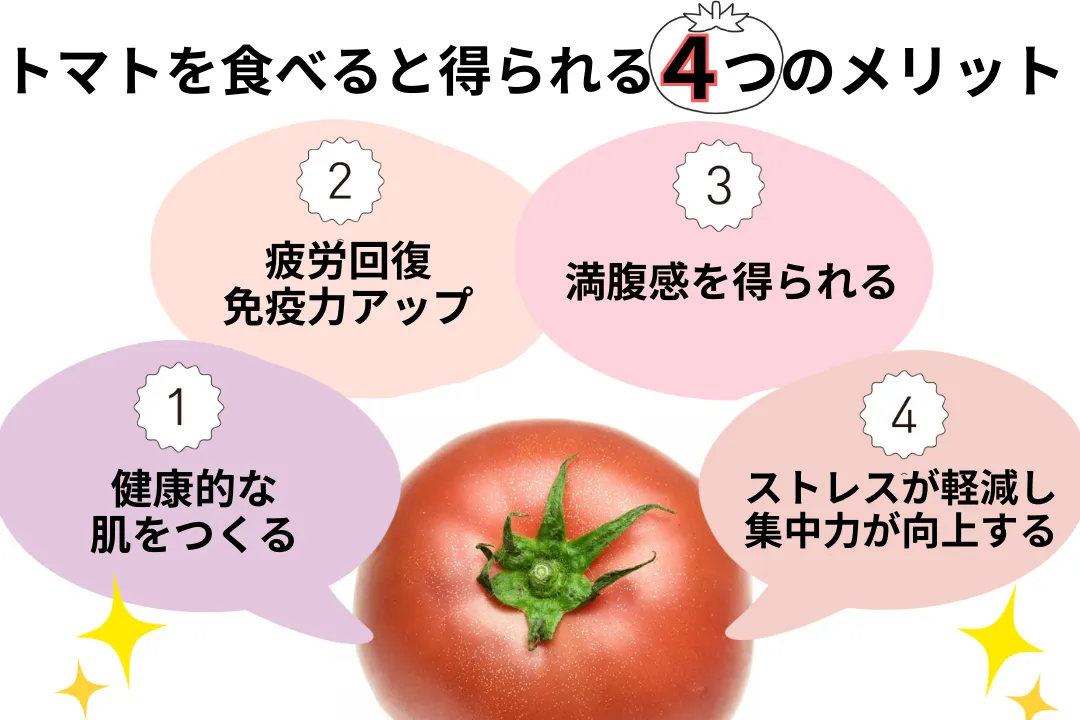

トマトを食べると得られる4つのメリット

トマトは、「食べる美容液」や「トマトが赤くなると、医者が青くなる」と例えられるほど、栄養価が高い食材として知られています。

しかし、具体的にどのような健康効果が得られるかについてまでは、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

以下では、トマトを取り入れることで期待できる具体的な健康効果を4つの観点から分かりやすく解説します。

①健康的な肌をつくる

トマトに含まれるリコピンやビタミンCは、美肌作りに欠かせない栄養素です。

特に、リコピンは、しみやしわ、日焼けなどの肌トラブルを防いで、健やかな肌の健康をサポートしてくれる効果のある抗酸化作用を持つ成分。

熟したトマトに豊富に含まれているのが特徴です。※9

熟成が進むとリコピンの含有量は増加し、未熟なトマトに比べて5.6倍にもなることがわかっています。※10

また、ビタミンCはコラーゲンの生成を促進し、肌にハリや弾力をもたらす働きがあります。

さらに、トマトに含まれるビタミンCは熱に強いため、加熱調理しても効果が失われにくいのが特徴です。

美肌効果を高めたい場合は、完熟トマトを積極的に食事に取り入れることをおすすめします。

※参照9/カゴメ株式会社|リコピンと美白・美肌に関する研究

※参照10/考えてみよう。都市農業の多面的機能。|完熟した野菜は、未熟な野菜と比較して栄養価が数倍高い

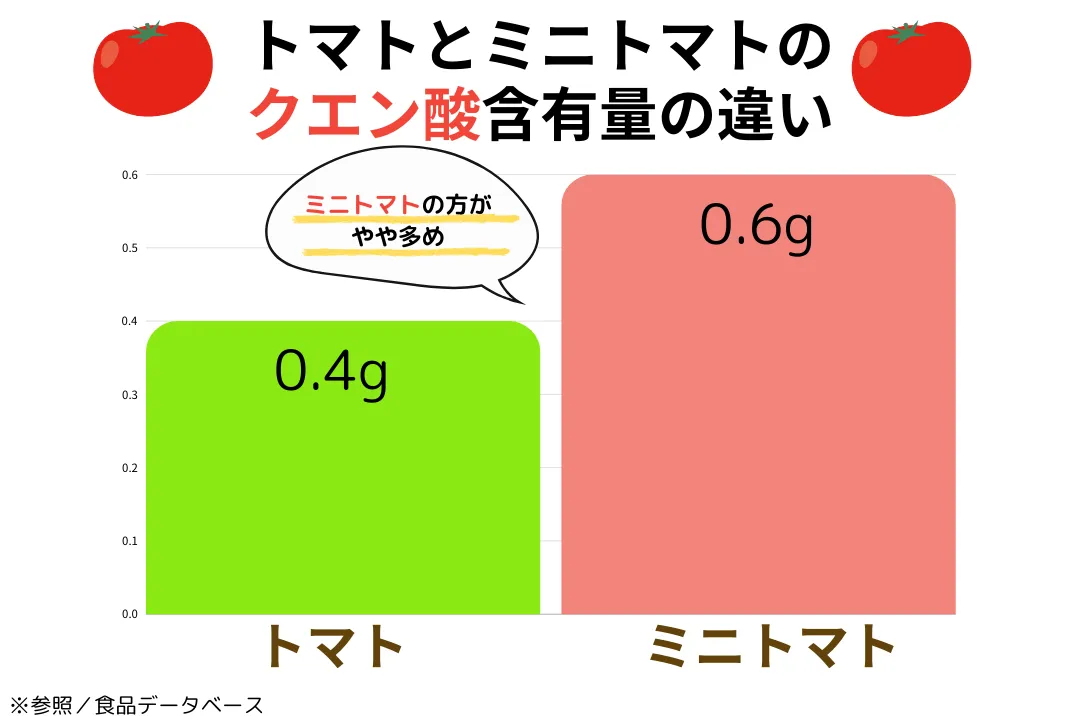

②疲労回復と免疫力アップ

トマトの酸味の主成分であるクエン酸には、疲労回復効果があります。

クエン酸はトマト全般に含まれていますが、特にミニトマトに多く含まれているのが特徴です。

また、トマトには抗酸化作用を持つリコピンやビタミンC、ビタミンEも含まれており、免疫力の向上に役立つとされています。

体内で活性酸素が発生すると酸化ストレスが神経細胞を傷つけ、疲労感を引き起こす原因となります。

しかし、トマトに含まれる抗酸化成分がこれを除去し、疲労を軽減してくれます。

さらに、ビタミンCとビタミンEを同時に摂取すると相乗効果が生まれ、抗酸化作用がより長続きすることも明らかになっています。※12

※参照11/食品データベース

※参照12/医療法人翔仁会 仙台ARTクリニック|「ビタミンE」と「ビタミンCとEの相乗効果」について

③満腹感を得られる

トマトは水分が90%以上を占める低カロリー食品でありながら、食物繊維の働きによって適度な満腹感を与えてくれます。

また、食物繊維は体内で水分を吸収して膨らむため、満腹感を持続させる効果も期待できます。

低カロリーで満足感を得られるトマトは、ダイエット中の間食にも最適な食材です。

④ストレス軽減や集中力向上に役立つ

トマトに含まれるGABA(ギャバ)という成分には、ストレス軽減や集中力向上の効果が期待されています。

GABAはアミノ酸の一種で、トマトやお茶、米胚芽などに多く含まれており、脳の興奮を抑え、リラックス効果をもたらします。※13

さらに、睡眠の質や集中力を向上させる働きもあるため、疲れた日や忙しい日は、食事にトマトを取り入れてみてください。

※参照13/日本家政学会誌 Vol. 63 No. 11 745 ~ 749(2012)|トマトのアミノ酸について|高田 式久

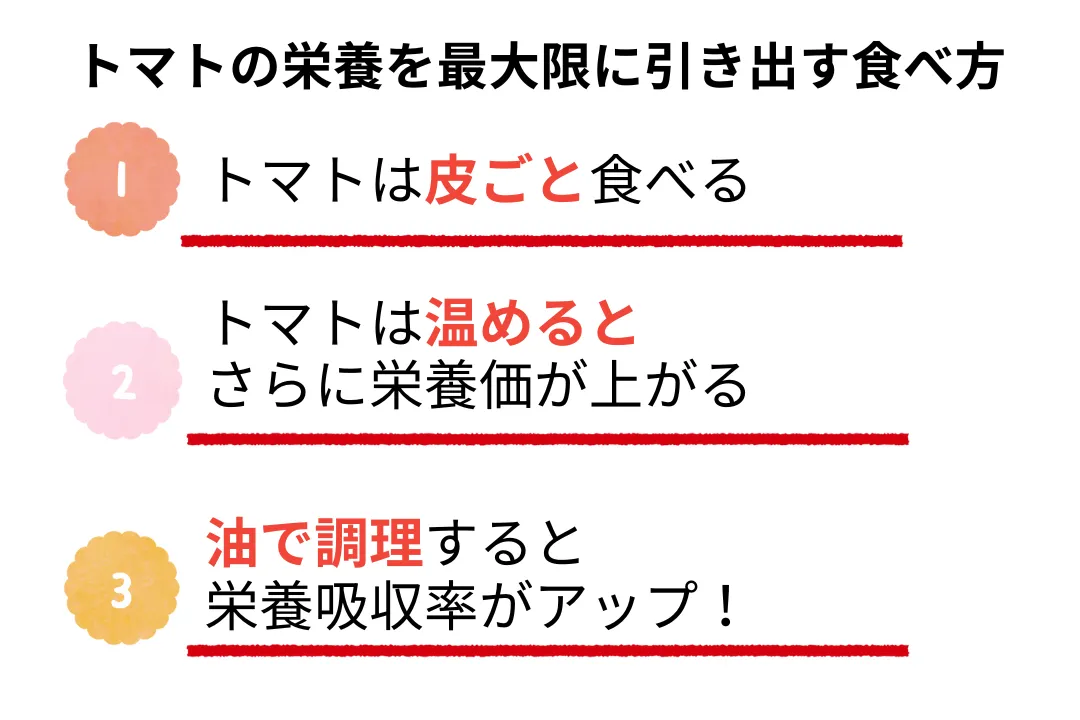

トマトの栄養を最大限に引き出す食べ方

トマトはそのまま食べても栄養価が高い食材ですが、食べ方を工夫することでその効果をさらに高めることができます。

この章では、トマトの栄養を最大限に活用するための具体的な方法とそのメリットをご紹介します。

トマトは皮ごと食べる

トマトの皮にはリコピンやβ―カロテンといった栄養が豊富に含まれているため、皮ごと食べるのがおすすめです。

これらの栄養素は、美肌効果や抗酸化作用が期待でき、健康維持に役立ちます。

皮の硬さや食感が気になる場合は、トマトを加熱することで柔らかくなり、食べやすくなります。

皮まで無駄なく食べて、栄養を効率よく摂取しましょう。

トマトは温めたほうが栄養価が上がる

トマトは生よりも温めた方がビタミンCやβ―カロテン、リコピンなどの栄養価があがるといわれています。

以下に、トマトを温めることによって得られるメリットをまとめました。

・ビタミンCが熱に強いため、調理後も効率よく摂取できる

・加熱により細胞壁が壊れ、リコピンやβ―カロテンの吸収率が大幅に向上する※14

・グルタミン酸(うまみ成分)が引き出され、料理の風味が一層深まる

特に、グルタミン酸と相性が良いといわれているイノシン酸と組み合わせると、相乗効果で料理の味わいに深みがでます。※15

イノシン酸は肉や魚に含まれているので、アクアパッツアやミートソースなどの煮込み料理に活用してみてはいかがでしょうか。

※参照14/蘇先生の家庭薬膳 トマトときゅうりの本|著者:蘇 川博、下川 憲子|P69

※参照15/野菜まるごと大図鑑|編者:主婦の友社|P8~9

油で調理すると栄養吸収率がアップ!

トマトに含まれるリコピンやβ―カロテンは脂溶性であるため、油と一緒に調理することで吸収率が向上します。

使う油をオリーブオイルにするとさらに効果的で、以下のようなメリットがあります。

・オリーブオイルに含まれるオレイン酸が悪玉コレステロールを減少させる働きを持つ

・トマトとの相性が良く、料理の風味を引き立てる

トマトの栄養を効率的に摂取するには、オリーブオイルを使った炒め物やミートソースなどがおすすめです。

品種ごとの特徴

トマトは、大玉トマトとミニトマトだけではなく、さまざまな種類があるのはご存知でしょうか。

以下ではトマトの品種ごとの特徴を詳しく解説していきます。

桃太郎

生食用トマトの代表的な品種。

酸味と甘みのバランスが良く、ジューシーで食べ応えのある肉質が特徴。

大玉サイズで使い勝手が良く、皮が薄く食べやすいため、幅広い世代から人気があります。

ファースト

ファーストは1980年代まで主流であった大玉トマトです。

先端が尖っており、種の周りのゼリー質が少ないため、しっかりとした果肉感があります。

甘味が強く、皮が薄いのが特徴です。

桃太郎などの新しい品種が登場したことから、あまり見られなくなりましたが、独特の甘みと酸味に根強い人気があり、その魅力が見直されつつあります。

サンマルツァーノトマト

サンマルツァーノトマトは、イタリアの代表的な調理用のトマトです。

細長い形が特徴的で酸味が強く、加熱することで旨みがより引き立ちます。

焼きトマトや煮込み料理にするとうまみとコクが増すので、加熱調理用として使用するのがおすすめです。

また、一般的な大玉トマトと比較すると、コラーゲンの主成分であるプロリンは約10倍、リコピンは約5倍も栄養価が高いという特徴があります。※16

※参照16/農業生産法人ビッグヤード|新鮮温室野菜 サンマルツァーノ

フルーツトマト

フルーツトマトは、栽培時に与える水や肥料の量を抑えることで糖度を高めたトマトです。

一般的なトマトの糖度は3~5度であるのに対し、フルーツトマトの糖度は8~9度以上と高く、果物に匹敵する甘さを持ちます。

トマトのお尻部分に放射状に白い線が伸びた「スターマーク」があるものは特に美味しいとされています。

中玉サイズが多く、やや固めなのが特徴です。

甘みが際立つフルーツトマトは、生食に最適で、丸かじりやサラダの付け合わせとして楽しむのがおすすめです。

ミニトマト

ミニトマトは、1個あたり10~30g程度の小型サイズのトマトを指します。

赤色だけでなく、黄色やオレンジ色のものもあり、見た目がカラフルで料理を鮮やかにしてくれます。

ミニトマトは通常の大玉トマトよりも栄養価が高いとされていますが、甘みが強く糖度も高い点が特徴です。

そのため、ダイエット中の方や糖分が気になる方は食べすぎに注意しましょう。

大玉・ミニトマトの栄養の違いと活用法

トマトはサイズごとに風味が異なるだけでなく、前述のとおり種類によって栄養価にも違いがあります。

例えば、大玉とミニトマトの栄養価は以下のような違いがあります。

| トマト100gあたり※17 | |

|---|---|

| エネルギー | 20kcal |

| 塩分 | 0g |

| タンパク質 | 0.7g |

| 脂質 | 0.1g |

| 炭水化物 | 4.7g |

| カリウム | 210mg |

| カルシウム | 7mg |

| マグネシウム | 9mg |

| βカロテン | 540μg |

| 葉酸 | 22μg |

| ビタミンC | 15g |

| 食物繊維 | 1.0g |

| ミニトマト100gあたり | |

|---|---|

| エネルギー | 30kcal |

| 塩分 | 0g |

| タンパク質 | 1.1g |

| 脂質 | 0.1g |

| 炭水化物 | 1.4g |

| カリウム | 290mg |

| カルシウム | 12mg |

| マグネシウム | 13mg |

| βカロテン | 960μg |

| 葉酸 | 35μg |

| ビタミンC | 32mg |

| 食物繊維 | 1.4g |

このとおり、ミニトマトの方が栄養価は高い傾向にあります。

この栄養の差は皮の硬さが関係しているといいます。

大玉トマトは皮が薄くみずみずしい食感が特徴ですが、水分量が多いため栄養価は低くなりがちです。

反対に、ミニトマトは皮が硬く水分量も少ないため、実が凝縮されている分、栄養価が高くなるのです。

大玉トマトは水分が多く、煮込み料理やサラダに適しており、さっぱりとした味わいを楽しめます。

一方、ミニトマトは糖度が高く、甘みが強いため、お弁当や小腹が空いたときの軽食やデザートにおすすめです。

種類ごとの特性を理解し、使い分けることで、食事をより楽しむことできます。

※参照17/食品データベース

トマトを使った簡単ヘルシーレシピ

【鬼速レシピ】低カロリーで夜食にも◎トマトとえのきの卵スープ

【アスリート飯】ピリ辛サラダ!卵とトマトときゅうりのコチュマヨ和え!

トマトに関する疑問Q&A

トマトが健康や美容に効果的で栄養的にも優れた食材であることは、これまでの説明でお分かりいただけたかと思います。

しかし、トマトの適切な摂取量や加工品との栄養の違いについては、意外と知られていない点も多いのではないでしょうか。

以下では、よく寄せられるトマトに関する疑問について詳しく解説していきます。

トマトを食べ過ぎるとどうなる?

トマトは栄養価が高く、さまざまな健康効果をもたらしますが、食べ過ぎると以下のような影響を引き起こすことがあります。

・体の冷え

・下痢

・胃腸の不快感

トマトは夏の代表的な野菜で、水分やカリウムが豊富に含まれています。

夏場の水分補給には最適なのですが、生で大量に摂取すると体を冷やしてしまうため注意が必要です。

この冷えを防ぐためには、加熱して食べる方法が最も効果的です。

また、1日あたりのトマトの摂取目安は中玉サイズで2~3個程度が適量とされています。ミニトマトであれば10個程度が目安です。

適量を守ることで、体への負担を抑えつつ、美容と健康効果が期待できます。

加工品と生トマトの栄養価の違いとは?

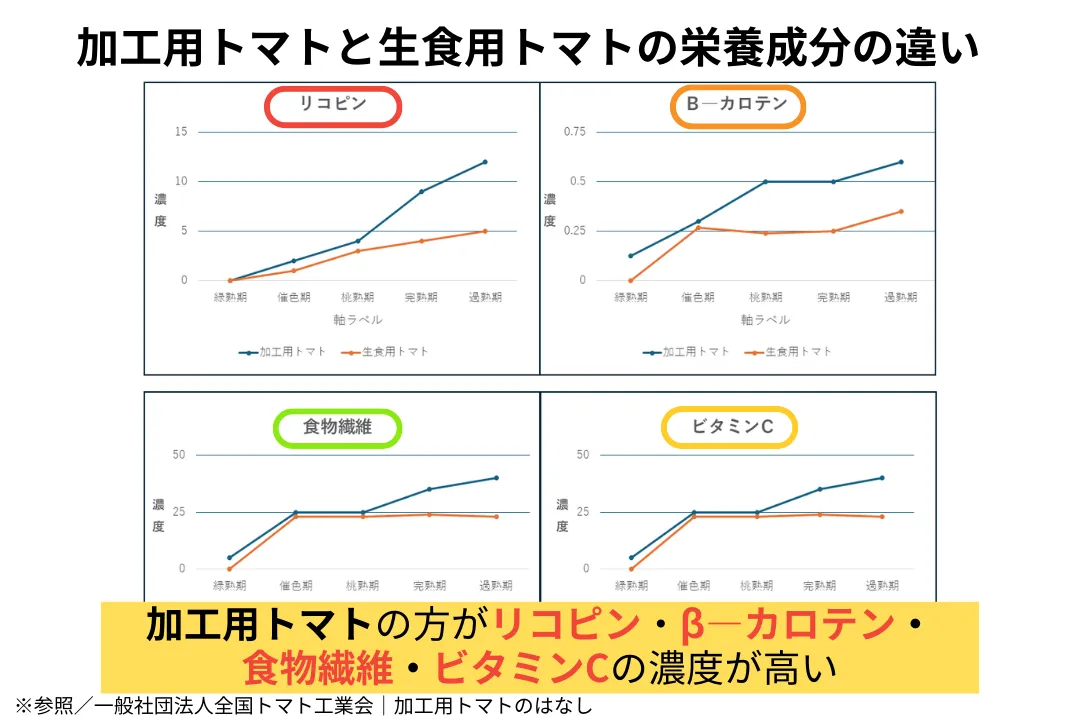

まず、トマトは「加工用トマト」と「生食用トマト」の2種類に分けられます。

普段、私たちがスーパーなどでよく見かける生食用のトマトはピンク系トマトに分類されます。

一方、加工用トマトは、リコピン含有量や色味など農林水産省の規格に基づいて栽培され、赤色系トマトに分類されています。

加工用トマトは完熟した状態で収穫され、鮮度が保たれたまま工場に運ばれて加工されるため、生食用トマトよりも栄養価が高いのが特徴です。

生食用トマトは輸送に時間がかかるため、青い状態で収穫されることが多いのに対し、加工用トマトは完熟したものを収穫し、すぐに加工されて密閉状態になるので、栄養価に優れているのです。

特にリコピン含有量は生食用トマトの約3倍であり、β―カロテン、ビタミンC、食物繊維も多く含まれています。※18

加工品も活用しながら、トマトの豊富な栄養を効率良く摂取しましょう。

※参照18/一般社団法人全国トマト工業会|加工用トマトのはなし

トマトジュースは本当に健康的?

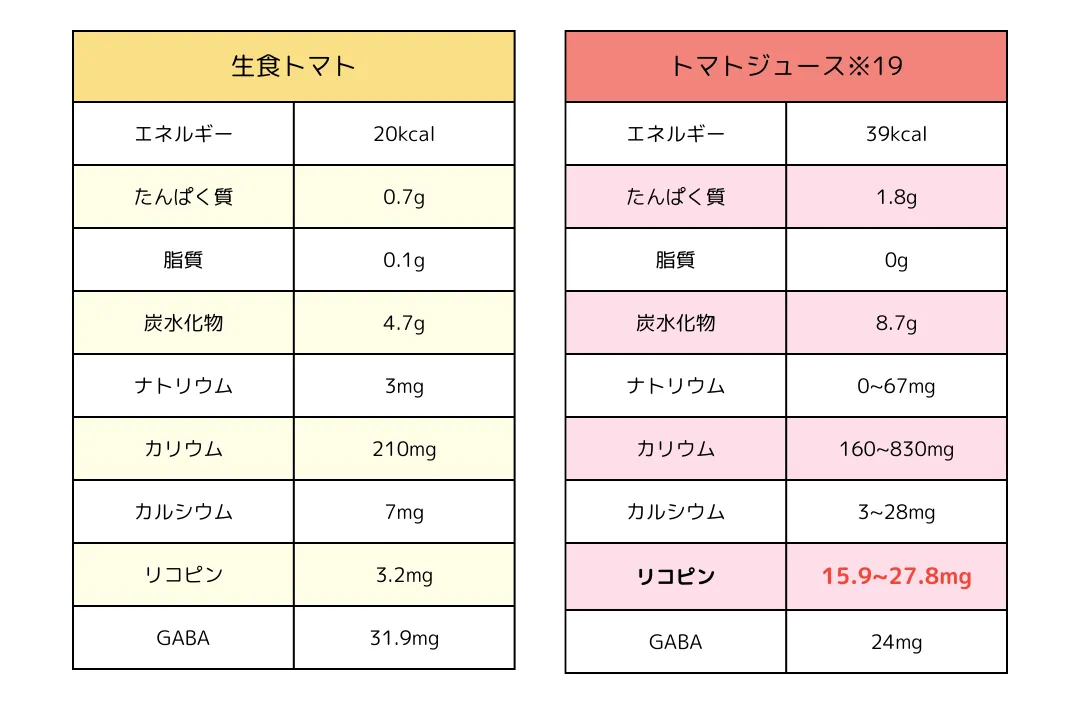

トマトジュースは加工品であるため「栄養が少ないのでは?」と思われがちですが、実際には非常に栄養価が高く、健康に役立つ食品です。

以下に、生のトマトとトマトジュースの栄養価の違いを比較しました。

このように、トマトジュースはリコピンの含有量が生トマトよりも高く、効率的に栄養を摂取できます。

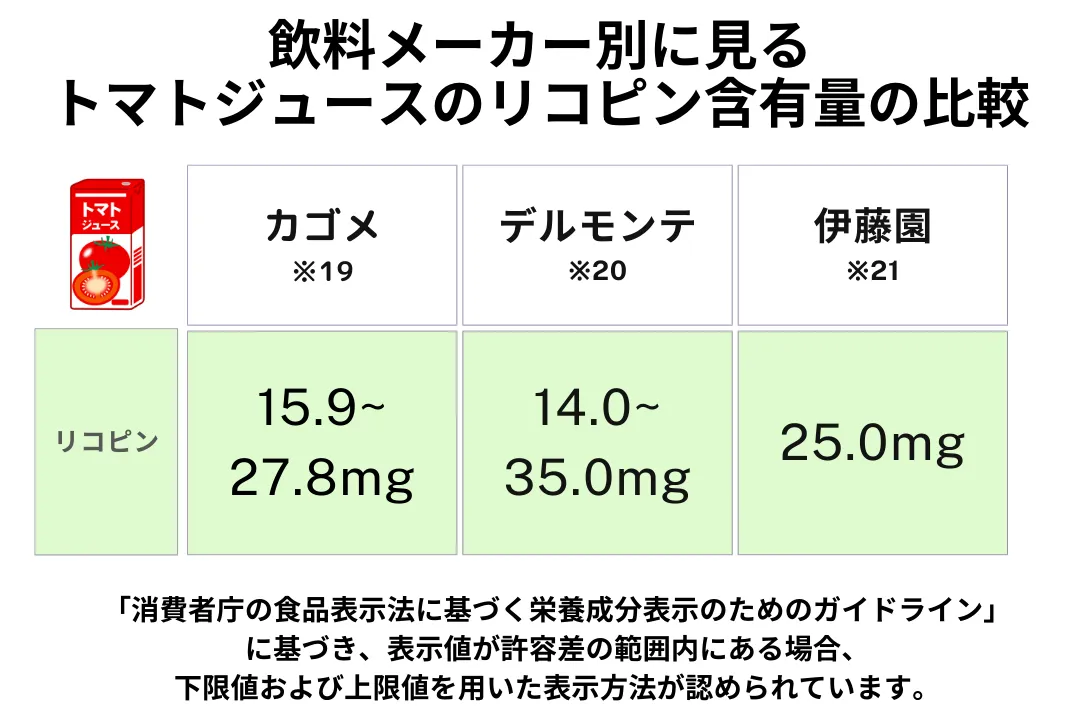

また、トマトジュースの飲料メーカー3社のリコピン含有量を比較したところ、以下の結果になりました。

トマトジュースは、メーカーを問わず生のトマトよりもリコピンが豊富に含まれています。

加工品であるトマトジュースも健康維持に役立つため、日々の食事に積極的に取り入れてみてはいかがでしょうか。

※参照19/カゴメ株式会社|カゴメトマトジュース 食塩無添加 200ml

※参照20/キッコーマン株式会社|デルモンテ トマトジュース

※参照21/伊藤園 商品情報サイト|充実野菜 理想のトマト 紙パック 200ml

まとめ

トマトはその栄養価の高さから、健康と美容に役立つ食材です。

リコピンをはじめとする成分は、抗酸化作用や体調改善に役立ち、毎日の食事に簡単に取り入れることができます。

本記事で紹介した知識と調理法を活用して、トマトの栄養を効率的に摂り、健康的な生活を送りましょう。